さあ、ジュゴンの話をしよう ! - ジュゴンを県獣に ! 10月5日をジュゴンの日に !

ネトウヨは、

悲しい人たちだ。

ジュゴンの存在を否定してでも基地を作ろうと躍起になっている。

繁殖させればいいなどとネットでキャンペーンを張っているが、いったいどんなふうに繁殖させるのかなどについては一切書いてはいない。

けっきょく、ジュゴンは彼らにとって、どうでもいい生物などではない。基地建設のための「邪魔者」でしかないのだろう。

実際には、

2014年にも五十本以上のジュゴンの「食み跡」が発見されている。

つまり、辺野古埋め立てのための海上ボーリング調査をし始めるまでには、ということだ。

ジュゴンを辺野古から追いやったのは、海上ボーリング調査だということを抜きにして、ジュゴンがいないなどと語りはじめる愚者は他所においておいて、

今日は、ジュゴンの話をしよう。

ジュゴンを県獣に !

10月5日をジュゴンの日に !

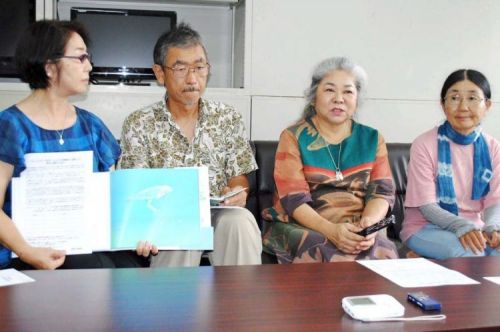

「ジュゴンを県獣に」 古謝さんら 指定求め署名活動 - 琉球新報 - 沖縄の新聞、地域のニュース

「ジュゴンを県獣に」 古謝さんら 指定求め署名活動

2014年6月19日

呼び掛け人は他に海生哺乳類研究者のエレン・ハインズ博士(サンフランシスコ州立大)と盛口満沖縄大教授(生物学)、絵本作家の田島征三さん、葉祥明さん、水中カメラマンの横井謙典さん。今後、英語と韓国語それぞれの呼び掛け文も作成し、インターネットを通じて国内外に幅広く署名を募るという。

2014年

2016年

なぜ、辺野古からジュゴンの食み跡が消えた? | 沖縄タイムス+プラス ニュース | 沖縄タイムス+プラス

報告書によると、防衛局は辺野古崎北側の埋め立て予定区域内で14年4月、ジュゴンの新たな食み跡を13カ所確認。同年5月、6月にもそれぞれ新たに28カ所あったが、フロート設置作業の始まった同年7月に8カ所に激減。同年8月~11月に調査を終えるまでは一カ所も確認されなかった。

一方、14年に航空調査した20日間のうち14日にわたり古宇利島、嘉陽沖、大浦湾でジュゴンを16回(延べ20頭)見つけており、あらためてジュゴンの移動範囲が本島北部の広範囲にわたることも浮き彫りになった。ただ、フロートが設置された同年9月の追跡調査では嘉陽沖から大浦湾に差し掛かろうとし、引き返す移動経路も確認されている。

辺野古﨑周辺は14年夏以降、立ち入りが禁止され自然保護団体も調査できない状態。日本自然保護協会の安部真理子主任は「防衛局は環境影響評価で将来的にジュゴンが辺野古地先をえさ場にする可能性は低いとしたが、工事着手前の14年には食み跡が桁違いに増えていた。ジュゴンは音にとても敏感だ。工事の影響で食み跡が減ったのは明らかで、環境監視等委員会で対応を検討すべき」とした。

ジュゴンだけではない! 米軍基地移転先・辺野古沖の絶滅危惧種は262種

ニュース

ジュゴンだけではない! 米軍基地移転先・辺野古沖の絶滅危惧種は262種 | ハーバービジネスオンライン

沖縄の米軍普天間基地の移転先とされている名護市・辺野古沖の大浦湾。絶滅危惧種ジュゴンの生息地でもあることから、環境保護団体などが基地建設に反対している。実は、この海域には国の環境影響評価で確認されているだけで、ジュゴンをはじめとして262種もの絶滅危惧種が生息しているのだという。

国際環境NGOのグリーンピース・ジャパンは、安倍首相に宛てた国際署名「辺野古・大浦湾を海洋保護区に」約2万9000筆を防衛省担当者に手渡した=11月25日

今年11月25日、国際環境NGOのグリーンピース・ジャパンは、安倍首相に宛てた国際署名「辺野古・大浦湾を海洋保護区に」約2万9000筆を防衛省に提出した。

この時に署名を受け取ったのが、防衛省で辺野古沖での工事を担当する普天間代替推進グループだ。その際、NGO側が省担当者に「ジュゴン以外の絶滅危惧種の保全で、環境省との情報共有を行っていますか?」と質したところ、「今後行う可能性もある」との答えが返ってきた。ジュゴン以外の絶滅危惧種に関して、環境省と情報共有していないというのだ。

沖縄防衛局がまとめた環境影響評価(アセスメント)では、大浦湾一帯に生物5334種もの生息が確認されている。この内、絶滅危惧種はジュゴンのほかにアカウミガメとアオウミガメ、ベニアジサシ、ヤドカリ他節足動物、海藻類など262種だ。

国はこれらに関して「工事の影響が出たとしても、対策を講じるので最小限にとどまる」との姿勢を取っている。

海藻類の移植は「成功した試しがない」!?

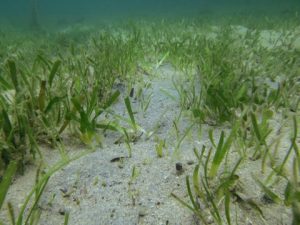

大浦湾の海底でジュゴンが海草を食べた跡。大浦湾に生息する絶滅危惧種はジュゴンだけではないが、その存在はあまり知られていない(写真提供:NGO「北限のジュゴン調査チーム・ザン」)

「従来のアセスメントでは『環境影響はない』と押し切るのが当たり前だったが、最近は『対策するので問題ない』という風に手が込んできている」。湿地の保全・再生のために活動するNPO「ラムサール・ネットワーク日本」の花輪伸一さんはこう話す。花輪さんは辺野古沖アセスメントを「基地建設ありき」と指摘している。

「ジュゴンが注目されているのは、生態系における『象徴種』だからです。ジュゴンが生息できるように環境保全すれば、結果として他の種も守ることができるという考え方です。これに対して、国は『アセスメントに加えて(辺野古沖での工事を環境面で監視する)環境監視等委員会も設けたので問題ありません』という立場です」(花輪さん)

ところが、この委員会の委員4人が、工事請負業者側から報酬を受けていることがわかった(http://www.asahi.com/articles/ASHBK54G2HBKUUPI001.html)。

しかも環境監視委員会の運営を行う企業は、アセスメントの調査業務を受注した企業であることも明らかとなっている(http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=137955)。

アセスメントや環境監視等委員会の公平性や中立性が疑われる事態となっているのだ。

花輪さんは「サンゴや海藻類は、『今ある場所からはぎ取って別の場所に移植する』と国は言っていますが、海藻類に関してはこれまで移植に成功した試しがない。他の種に関してもまったく期待できません」と指摘している。<取材・文・撮影/斉藤円華>